不動産クラウドファンディングへの投資を検討している方の多くが、「元本割れのリスクはどの程度なのか」「どのような仕組みで投資家が保護されているのか」という点を気にされています。そこで知っておきたいのが、投資家の損失リスクを軽減する「優先劣後構造」です。

本記事では、不動産クラウドファンディングにおける優先劣後構造のメリット・デメリットを詳しく解説し、あなたの大切な資産を守るためのファンド選びのポイントをお伝えします。

不動産クラウドファンディングとは?少額から始める不動産投資の新しい形

不動産クラウドファンディングとは、インターネットを通じて多くの投資家から資金を集め、その資金で不動産を運用し、得られた利益を投資家に分配する仕組みです。

少額から投資可能

1万円〜10万円程度の少額から始められるため、不動産投資のハードルが下がります。

- プロに運用を任せられる

物件の選定や運用は不動産のプロが行うため、専門知識がなくても手軽に参加できます。

- リスク分散と手間軽減

複数の投資家が共同で出資し、運用を事業者に任せることで、リスク分散と運用の手間を軽減できます。

- 投資家保護の仕組み

不動産特定共同事業法(不特法)に基づいて運営されており、一定の投資家保護が図られています。

不動産クラウドファンディングの「優先劣後構造」とは?

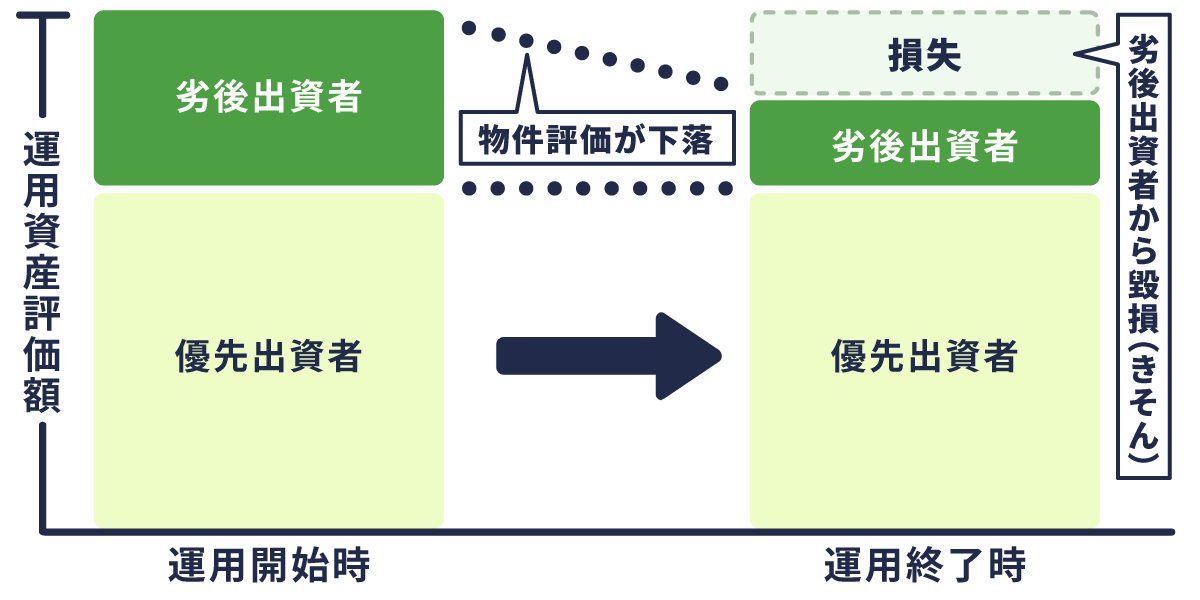

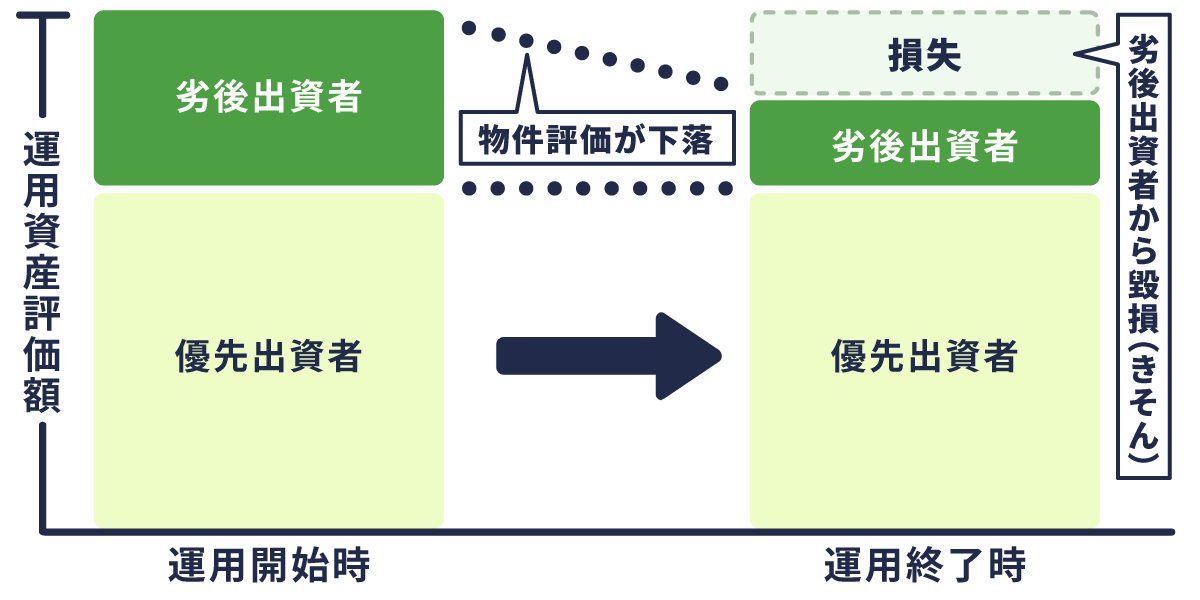

不動産クラウドファンディングには、不動産価格の下落や空室増加などによる損失リスクがあります。優先劣後構造とは、このような損失リスクを軽減するための仕組みの一つです。

具体的には、ファンドへの出資金を「優先出資(投資家のお金)」と「劣後出資(運営会社のお金)」に分け、もし損失が発生した場合にまず運営会社の劣後出資分から先に損失を補填するというルールです。

例:損失2,000万円発生の場合

出資総額1億円(投資家:7,000万円、運営会社:3,000万円)で運用中に2,000万円の損失が発生した場合、運営会社の劣後出資3,000万円から損失が補填されるため、投資家の元本が守られる可能性が高くなります。ただし、これは元本保証を意味するものではありません。

注意点: 損失が劣後出資額を超えた場合、その超過分は投資家が負担することになります。

「優先劣後構造」の4つのメリット

優先劣後構造が、投資家にとってどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。

- 元本割れリスクの低減

優先劣後構造の最大のメリットは、元本割れリスクを低減できる点です。不動産価格の下落や空室増加で損失が出た場合でも、まずは運営会社の劣後出資から補填されるため、投資家の元本が守られやすくなります。

- 分配金・償還金の優先確保

投資家(優先出資者)は、運用で得られた賃料収入や不動産売却益が、分配金や出資金の償還に充てられる際に、優先的にこれらを受け取れる権利があります。利益が想定より少なくても、投資家の取り分が先に確保されるため、収益が多少下振れしても投資家の利益は確保されやすくなります。

- 運営会社のコミットメント向上(セイムボート)

運営会社自身も劣後出資としてファンドに資金を出資しているため、「投資家と運営会社が同じ船に乗っている(セイムボート)」状態になります。運営会社も損失を避けたいと考えるため、物件選定や運用方針により慎重になり、結果としてリスク管理が強化され、投資家にとっての安心材料が増えます。

- 安心感による資金集めのしやすさ

優先劣後構造というリスク軽減の仕組みがあることで、投資家は安心して資金を投じやすくなります。特に、「劣後出資が〇%あるから、〇%以内の損失なら元本が守られる」と具体的に判断できる点は、投資家にとって大きな安心材料となります。これにより、ファンドが成立しやすくなるという側面もあります。

「優先劣後構造」の4つのデメリットと注意点

優先劣後構造は強力なリスク軽減策ですが、万能ではありません。デメリットも理解した上で投資判断をしましょう。

- 補填できる損失額には上限があります。

優先劣後構造は、「限定的な範囲内の損失」に対する保険のようなものです。損失が運営会社の劣後出資分を超えてしまうと、その超過分は投資家(優先出資者)が負担し、元本割れが発生します。「ある程度までの損失は守ってくれるが、すべてを保証するわけではない」という点をしっかり理解しておく必要があります。

- 劣後出資割合はファンドごとに異なる

劣後出資の割合はファンドごとに異なり、運営会社の方針や物件のリスク度合いによって設定されています。劣後出資割合が少ないファンドでは、わずかな損失でも投資家の元本に影響が及ぶ可能性があります。投資前には、必ず「劣後出資が何%あるのか」を確認しましょう。

- 投資家の出資枠が減る

劣後出資割合が高い、つまり安全性が高いファンドほど、運営会社が多くの割合を自己資金で出資しているため、投資家が出資できる枠は少なくなる傾向があります。その結果、人気のファンドはすぐに満枠になり、投資機会を逃しやすくなる可能性があります。

- すべてのファンドが採用しているわけではない

優先劣後構造は不動産クラウドファンディングの主流なリスク軽減策ですが、すべてのファンドがこの仕組みを採用しているわけではありません。他にも以下のようなリスク対策があります。

- 担保付きファンド:不動産に抵当権などを設定し、売却によって回収を図る方式。

- 保証付きファンド:第三者の保証会社が元本や分配金を保証する形式。

- マスターリース契約:空室が発生しても、一定の賃料が支払われるよう契約する方式。

これらの方式も投資家保護に一定の効果がありますが、優先劣後方式とは仕組みが異なるため、他のリスク対策も総合的に理解し、比較することが重要です。

失敗しない!優先劣後構造を活用したファンド選びの4つのポイント

優先劣後構造のあるファンドを選ぶ際に、特に注目すべきポイントを解説します。

- 劣後出資割合の大きさを確認する

最も重要なのは、劣後出資の割合です。この割合が高いほど、運営会社がカバーする損失額が大きくなり、投資家の元本が守られやすくなります。各ファンドの募集ページや契約書面で「優先・劣後比率」を必ず確認しましょう。

- ファンドごとの他の条件を比較する

優先劣後方式以外にも、担保や保証、マスターリース契約など、どのようなリスク対策が講じられているかを確認しましょう。

- 自分のリスク許容度と投資目的に合致しているか見極める

優先劣後構造のファンドは、元本が守られやすい反面、利回りが年3〜5%程度と控えめな傾向があります。自分の「元本を減らしたくない」「定期的な収入を得たい」といった目的と、ファンドのリスク・リターンが合致しているかを見極めましょう。

- 運営会社の信頼性や実績もチェックする

同じ優先劣後構造のファンドでも、運営会社の信頼性や実績によってリスクは大きく変わります。以下の点をチェックして、信頼できる事業者を選びましょう。

- 不動産特定共同事業の許可を受けているか

- 過去のファンド運用実績(実績数、償還完了数)

- 過去の元本割れや分配金の遅延の有無

- 投資家向けの情報開示の透明性(運用レポートの更新頻度など)

- 運営母体が大手企業や上場会社であるか

まとめ:優先劣後構造を理解して賢く不動産クラウドファンディング投資を

不動産クラウドファンディングは、少額から不動産投資を始められる魅力的な方法です。特に「優先劣後構造」は、投資家の損失リスクを軽減する強力な仕組みとして注目されています。

しかし、優先劣後構造があるからといって、すべてのリスクがなくなるわけではありません。カバーできる損失額には上限があり、劣後出資割合はファンドごとに異なります。

投資を検討する際は、優先劣後構造の有無やその内容を必ず確認し、運営会社の信頼性や他のリスク対策も含めて、総合的に判断することが重要です。これらをしっかり押さえることで、安心して不動産クラウドファンディングへの投資を進めることができるでしょう。

※重要:優先劣後構造は投資リスクを軽減する仕組みですが、元本や分配金を保証するものではありません。投資判断は必ずご自身の責任で行ってください

※本記事は過去に公開された「【連載:今こそ、始めよう!不動産クラウドファンディング③】優先劣後とは構造とは?専門家が教える不動産ファンド商品の選定のポイント」を再構成・加筆修正したものです。内容の刷新に伴い、情報の正確性・最新性を高めています。

【連載:今こそ、始めよう!不動産クラウドファンディング③】優先劣後とは構造とは?専門家が教える不動産ファンド商品の選定のポイント

OWNERS.COM編集部

ランニングで体を動かすことを習慣にしながら、休日はエステでリフレッシュしたり、ご褒美にステーキを楽しんだり、大好きな宝塚を観たりと、自分を整える時間を大切にしています。心と体のバランスを意識しながら、穏やかで心地よい暮らしを心がけています。